�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�x��𐴗���

| �@�@�x��P�O�O�O�l�������Q�O�P�O �@�@�@�@�@�@�@�@�@�����̋L�^ |

|

�@�@�@��R�U��@�x��P�O�O�O�l��������c�ŕ��ꂽ

�@�@�@�@�@�s�������̌��ʂ����Љ�܂��B

�@�@�@�@�@�V�x��̍ŐV�̏ɂ��āA�͂��߂Ďs���f�[�^���������ďڍׂɕ��͂��A���܂����B�@�ق�

�@�@�@�@ �@�@�@�˖��É��s�ɂ��̎��g�݂͂̕�����

�@�@�@�@�@�@�@�@�ˑ�R�U������c�̗l�q�ɂ��Ă͂�����

�@�@�@�@�@�@�@�@

�����ǂ��@�@�@�ߘa�V�N�R���Q�Q��

�@

�@�@�@�ߘa�V�N�R���Q�Q���i�y�j�ɁA���É��s�s�Z���^�[�ŊJ�Â��ꂽ�A��R�U��x��P�O�O�O�l��������c��

�@�@�����ǂ��甭�\�����Ă����������A��R�U�X�e�[�W�̎s�������̑������Љ�����܂��B

�@�@�@�@�ˎs�������@PDF�̃_�E�����[�h�͂�����

����ł́A�ŏ��ɘA�������ł��B

�P�j����̒�������c�ɂ���

����A��R�V������c�ɂ��ẮA�X������P�O���̓y�j����\�肵�Ă��܂����A

�����_�ł͂܂���ꂪ�\��m��ł��Ă���܂���

���莟��A�܂����炽�߂Ă��ē������Ă��������܂��̂ŁA�ǂ�����낵�����肢���܂��B

�Q�j����̈�Ē����̓����Ƒ_���ɂ���

�@���łɈ�ă��[���ł��ē��͂����Ă��������Ă���܂����A�����21���Ē����͗���

�S���Q�Q���i�j�Ɏ��{�������܂��̂ŁA���Ђ�������̒������̊F����ɂ��Q�������肢���܂��B

�@��N�̂��̎����̈�Ē����́A���ʂ̕ω��̑傫���咪�̓��Ɏ��{���܂������A����́A

���������̐��ʂ̕ω��̏����������̓��Ɏ��{���܂��B

�@��Ē����́A���i�̒�_�����Ƃ������āA�吨�̐l���A���������̂��ƂŒ������A

���̃f�[�^���Ԃɂ킽���Ē~�ς��Ă䂭���Ƃɂ���Ėx��̒����I�ȕω������Ă䂭�_��������܂��B

�@�܂�����̂悤�ɁA�咪�̎��Ə����̎��ɖx��ɂǂ�ȈႢ�������邩���A�f�[�^�ɂ��ƂÂ���

�m�F���Ă䂭���Ƃɂ���āA�x��̎����_�E�ۑ肪��������������ɂȂ�A���É��s��

�x��{��Ɋ������Ă��������_��������܂��B

�@���s���̋����������́A���Ђ��̈�Ē����ɂ��Q��������������肪�����Ǝv���܂��B

�R�j���[�����O�̃T�[�o�[���ς�邱�Ƃɂ���

�@�@����܂ň�ă��[���Ɏg���Ă����T�[�o�[���J�i�_�̉�Ђ̂��̂������̂ł����A

���̂قǎ��Ƃ��~�����Ƃ̒m�点������A��ă��[����ʂ̕��@��4��������{���邱�ƂɂȂ�܂����B

�@���e�I�ɂ͂���܂łƓ����ł����ABCC�ɂ���đ��M�ɕύX���܂��̂ŁA

�������͋C���ς�邩������܂���B

�@�ŋ߂́A���f���[���ɔY�܂������������Ǝv���܂����A������������ł̕ύX�ł��̂�

�ǂ�����낵�����肢���܂��B

�S�j�A�W�A���̌��F�����v���O�����̔F�؎擾�ɂ���

�@���茳�ɊȒP�Ȏ��������z�肵�Ă���܂����A�x��1000�l�������̊������A

2026�N9��19�������N���12�����܂ł̊ԁA�A�W�A���̌��F�����v���O�����Ƃ���

�F����܂����B

�@�F�ؔԍ��́u�P�ԁv�Ȃ̂ŁA�F�ؑ�1���ƂȂ�A���ɖ��_�Ȃ��Ƃ��Ǝv���܂��B

�@�������̊�����ʂ��āA���E��K���l�Ɏ������̊������L���m���Ă��������A

�܂����É��̎s���̕��ɂ��x��Ɉ�w�̊S�������Ă����������ƂɂȂ����

�v���Ă��܂��̂łǂ�����낵�����肢���܂��B

�T�j���̃A�W�A���Ɋ֘A������̂ł����A���茳�ɑO��P�O���ɊJ�Â�����������c��

�@�킽�������������É��s�ɗv�]�����������f�ڂ��Ă���܂��B

�@����ɂ��ẮA���N�̃A�W�A���J�ÑO�ɁA�v�]�̎����Ɍ����Đi��ł��邱�Ƃ����邻���ŁA

�̂��قǁA�㔼��ɂȂ�܂����A���É��s���炲�E�����������������A���^�����̎��Ԃ�

�݂������Ǝv���܂��̂łǂ�����낵�����肢���܂��B

����ł͖{���̖{��ɐi�݂����Ǝv���܂��B

����ł͂܂��A�{���A���ЊF����Ɍ��Ă����������������Z�������2�{���Љ�����Ǝv���܂��B

�܂��́A�O��ɂ��݂Ă������������N�x�ő�̃g�s�b�N�X�A�x��̎u�ꋴ�ŃA�����j���ł�������A

�����NHK�̗[���̃j���[�X�ԑg�A�܂���Ƃ̒��̂܂�ɂ��J�t�F�ŕ��f���ꂽ���̂ł����A

�O���ɂȂ��Ȃ������������邩�Ǝv���܂��̂ŁA������x�����������������Ǝv���܂��B

�@���̂��ƂŁA�Q���P���ɁA�����k�������t�߂ŋ��R�^�悵������Ȃ̂ł����A�傫�ȃE�i�M��

�J���E���߂܂��āA��J���Ȃ���Ō�ɂ�������ƈ��ݍ��ޗl�q�������������������Ǝv���܂��B

�@���́A���̃J���E�́A���̒��O�ɂ����̏ꏊ�ŃE�i�M�����ݍ���ł��āA���̓��Q�C�ڂ�

�E�i�M�ɂ�������Ƃ���ł����B

�@��Ŋ뜜��Ƃ܂Ō����Ă���V�R�E�i�M���A�x��ɂ͂��Ȃ�̐��A����������Ȃɑ傫�ȃE�i�M��

�������Ă��邱�Ƃɂ͖{���ɋ����ł����A�x��̐������悭�Ȃ�A�E�i�M�����łȂ��A�E�i�M�̃G�T�ƂȂ�

���������������邱�Ƃ������M�d�Ȏ������Ǝv���܂��B

����ł́A�܂��A�����A�����Ă��̂��ƃE�i�M���A�����Ă������������B

�@�@�@�˃E�i�M�̓���͂�����ł������������܂��B

|

�@����ł́A�{���̖{��ɓ����Ă��������Ǝv���܂��B ���茳�ɂ��z�肵�����ۂ�����̎s�����������������B

|

|

|

|

|

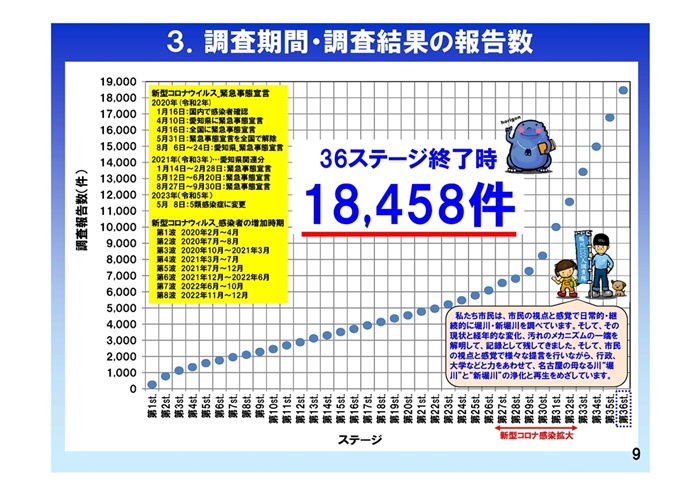

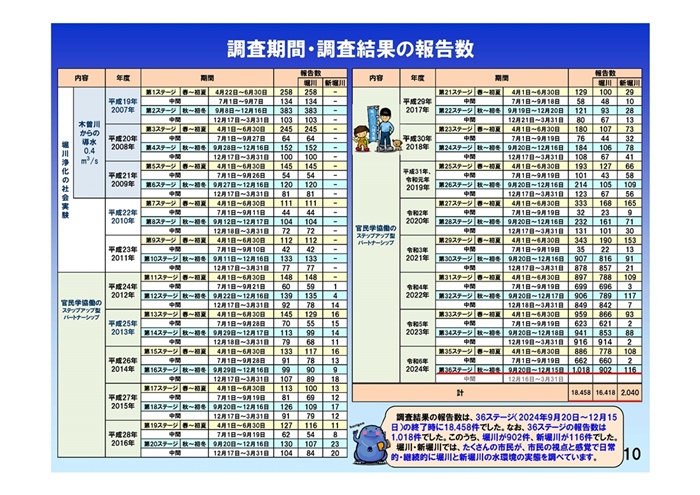

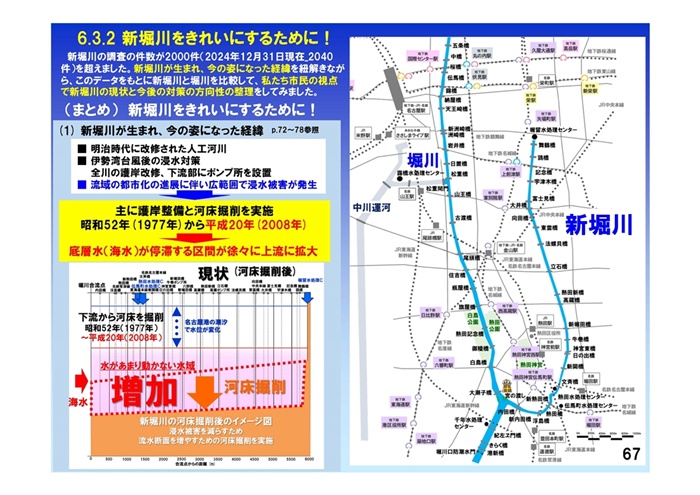

�@���̉��̂P�O�y�[�W���������������B �@�\�̉E���ɂ���18,458���̐����ɐԂ�����������Ă���� �v���܂����A���̂����x��Œ������Ă��������������� ���̉��A16,418���A�����ĐV�x��Œ������Ă��������������� 2,040���ɂȂ��Ă��܂��B �@�V�x��Ɋւ��ẮA����܂Œ��������A�܂�f�[�^�����s�����Ă��āA �Ȃ��Ȃ����v�I�ȕ��͂��ł��Ȃ��������߁A�F����ɂ������肵�� �����ł��܂���ł����B �@�������A����������2,000�����Ă������Ƃɂ���āA ���͂��ł���悤�ɂȂ��Ă��܂����B �@�����č��̕��͂����݂����Ƃɂ���āA���ɋ����[���A ���l���镪�͌��ʂ��o�Ă��܂����̂ŁA��������ꂩ��F����� �������Ă��������܂��B �@�V�x�삪�A�������Ђǂ��A�L���������āA�Ȃ��Ȃ����P�� �i�܂Ȃ���Ԃł��邱�Ƃ͊F������������̒ʂ�ł����A ���̎��Ԃ◝�R�ɂ��ẮA����܂ł킩��₷�� �����ł���f�[�^������܂���ł����B �@���ꂪ�A����̕��͂ɂ��A���Ȃ�͂�����Ƃ킩���Ă��܂����B |

|

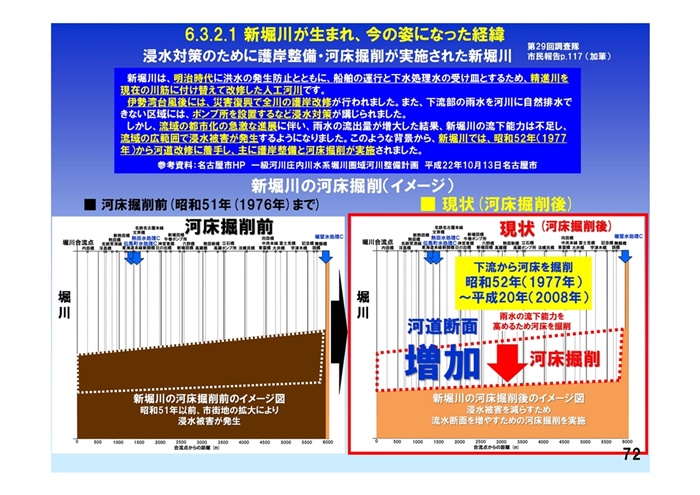

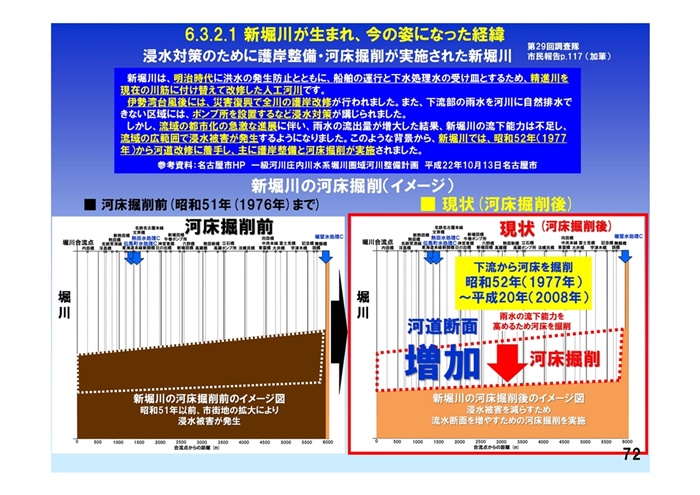

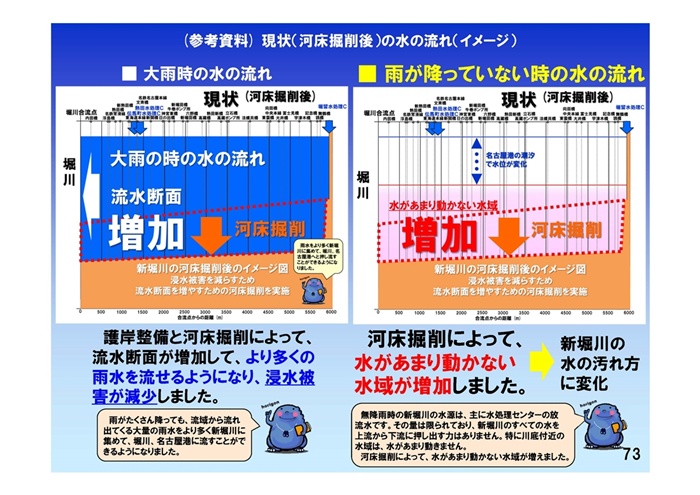

�@�܂��A�V�x��Ƃ�����ɂ��āA�V�x�삪���܂�A �@�@�����ǂ�ł݂܂��B �@�Z����̂��߂Ɍ�ݐ����E�͏��@�킪���{���ꂽ�V�x�� �@�V�x��́A��������ɍ^���̔����h�~�ƂƂ��ɁA�D���̉^�q�� |

|

�U�V�y�[�W�ɖ߂��Ă��������B ���F���l�p�̂Ƃ���ɏ����Ă���܂����A |

|

�@���āA�͏��@��̃C���[�W�}�����̉��ɂ���܂����A |

|

|

�V�R�y�[�W���������������B |

|

|

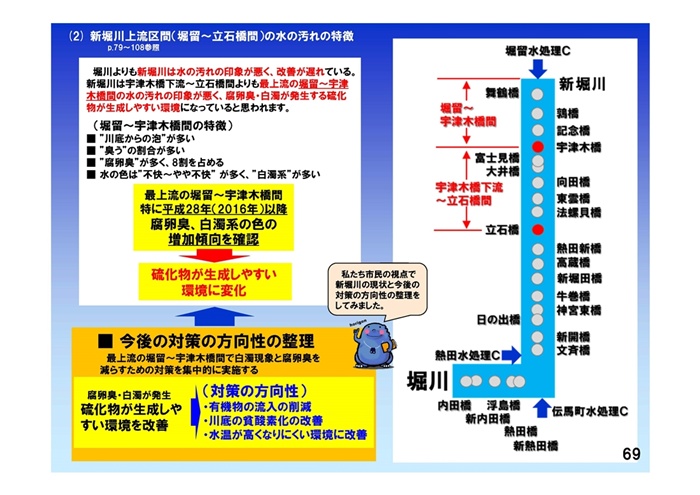

�X�V�y�[�W���������������B �܂��V�x��̋��̖��O���E���ɏ����Ă���܂��B ���̂����̖x���������Z���^�[����F�Ö؋��܂ł̍ŏ㗬��ԂƁA |

|

|

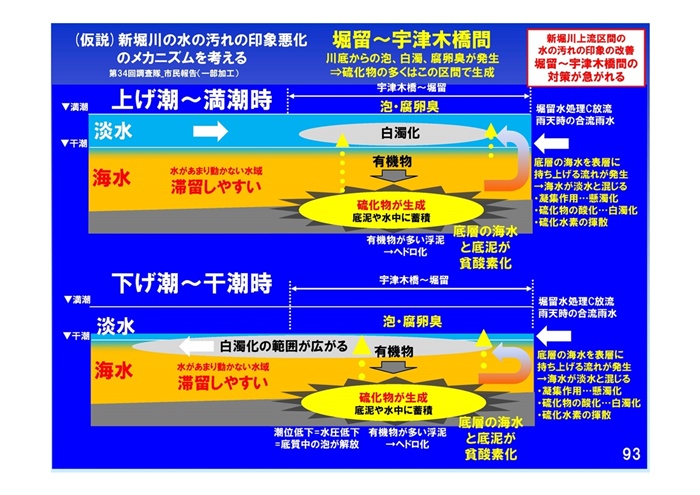

�����A���̉��̂X�W�y�[�W������������B ���ꂪ���̖_�O���t�ł��B ��̒i�̍ŏ㗬���ł́A |

|

| �@ �������f�W����������Ƃ��́A ��̒i�̍ŏ㗬���Ō����鐅�̐F�͖�U�����A |

|

������Ɩ߂�܂����A�U�W�y�[�W���������������B ���̋L���́A�x��1000�l�������̃z�[���y�[�W�� �u����̋L�O�����猩����V�x��㗬�A������������ |

|

| ��قǂ̂X�W�y�[�W�ɖ߂��Ă��������B ���F���_�O���t�A�܂蕅���L�������X���ɓ����� �X�W�y�[�W�̉E���̉~�O���t�́A�Q�Ԗڂ̏㗬���A�܂� �ߘa�Q�N�i�Q�O�Q�O�N�j���납�畅���L�̊�������C�ɑ������A ��̍ŏ㗬���̃O���t�Ɣ�ׂ�ƁA�ŏ㗬�����T�N�قǒx��āA

|

|

���ꂪ�����Ӗ����Ă���̂��B �X�W�y�[�W�̓�̖_�O���t�̉��F�̕���������ׂĂ݂Ă��������B �����Q�U�N���ȑO�́A���������������L�^�����ɂ����́A �����������Q�W�N���납��A�ŏ㗬���ł́A����܂ł� �����Ă��̎����́A�͏��@�킪�I����� �܂�A���̌@�킪�I����āA�Z����Q�����Ȃ��Ȃ��� �V�x��́A�ŏ㗬������n�܂��āA�������f�L���������Ԃ� |

|

|

�P���ɍl���āA�ŏ㗬���͖��É��`���猩�� |

|

�@�ǂԏL���������f�W�ɂ���邱�Ƃ��A�V�x��̈�ۂ̈����� ���ڂȂ��邩�ǂ����A�Ƃ����_�ɂ��Ă͕����P�X�N�S��(�Q�O�O�V�N) ����n�߂��������x��1000�l�́A����ȑO�̃f�[�^�������Ă��Ȃ� �̂ʼn��Ƃ������܂���B �@�܂������́A�ؑ]�쓱���̌��ʂ�������ړI�� ���̊������n�߂����߁A�V�x��̃f�[�^���قƂ�ǂ���܂���ł����B �@�������Ȃ���A�������̐V���L���ɂ���ʂ�A�Q�O�P�U�N���납�� �n��̏Z�������L�ɔY�܂����悤�ɂȂ����A�Ƃ����̂́A �����炩�ɂǂԏL���痰�����f�W�ɂ�����Ă������炾�Ǝv���܂��B �@���L�������f�L��ƍl���Ă������̂ł͂Ȃ����ƁA ���̋L��������l�����܂��B |

|

|

����ł́A�V�x������ꂢ�ɂ���ɂ͂ǂ�������悢���B |

|

|

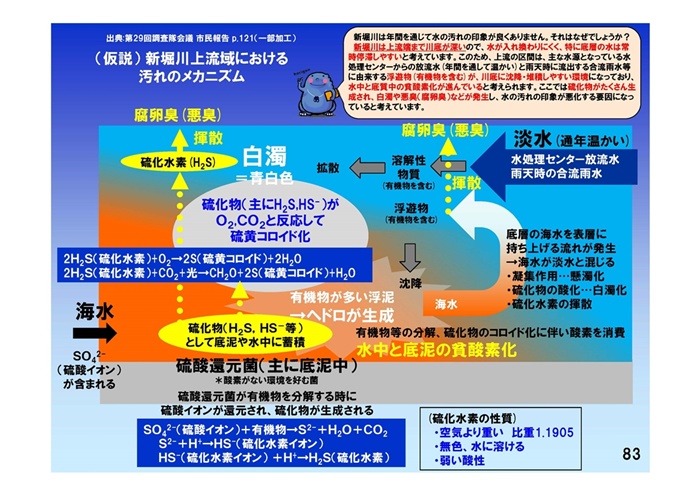

���̃��J�j�Y���ɑ��āA�����܂��L���ȋ�̍�� ���̕n�_�f���̉��P �����������Ȃ�ɂ������ɉ��P�@�@�@�@�@�@ |

|

�D�V�x��ɂ��Ă̕����߂�ɂ������āA |

|

|

�X�R�y�[�W�ł��������Ă���̂ł����A |

|

|

�V�T�y�[�W���������������B |

|

|

�V�U�y�[�W���������������B |

|

|

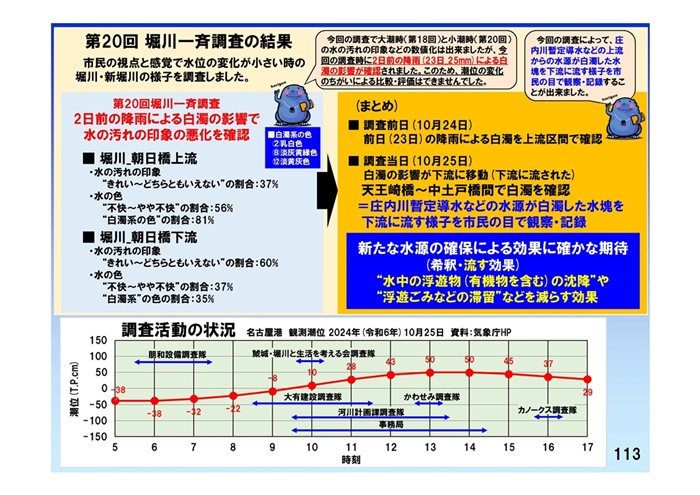

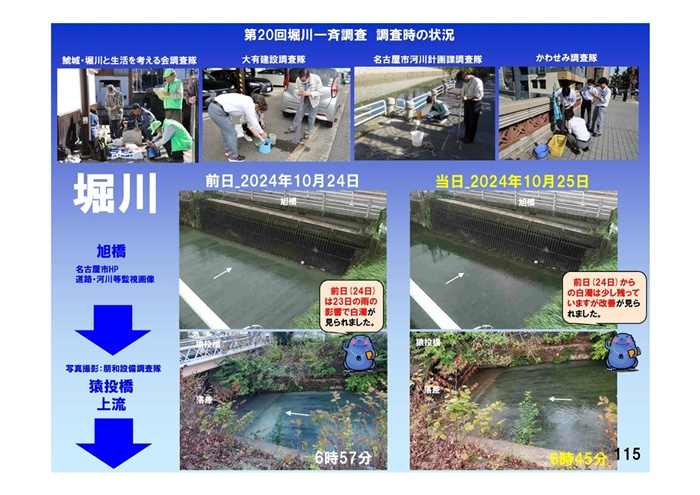

����ł͎��̕Ɉڂ�܂��B �P�P�R�y�[�W���������������B ��N�P�O���Q�T���Ɏ��{�����A��Q�O��x���Ē�����

|

|

|

�ǂ��������Ƃ��Ƃ����ƁA�ʐ^�����Ă��������� �P�P�T�y�[�W���������������B ��Ē����͂P�O���Q�T���ł����B �����͂��̑O���P�O���Q�S���̎ʐ^�A |

|

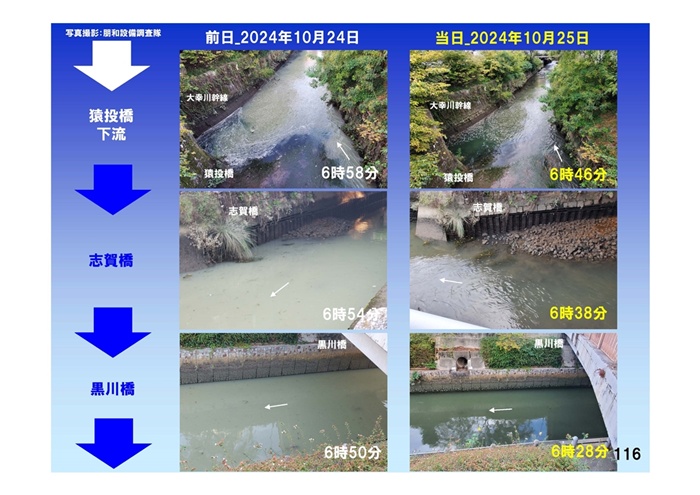

�P�P�U�y�[�W���������������B �������ˎu�ꋴ�ˍ��싴�Ə��ԂɌ��Ă䂭�ƁA |

|

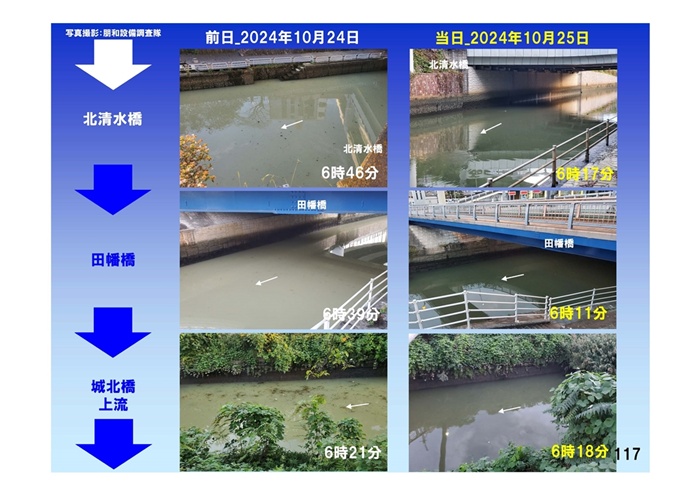

�P�P�V�y�[�W���������������B �k�������A�c�����A��k���ł́A�Q�S������Q�T���ɂ����� |

|

|

�P�P�W�y�[�W���������������B ��������͂Q�S���̎ʐ^�͂���܂���B |

|

|

�P�P�X�y�[�W���������������B �@�������璆���܂ł͂܂������������ł����A |

|

|

�����ЂƂ̎Q�l�摜������܂��B �P�Q�O�y�[�W���������������B �E�̓�̎ʐ^�͂P�O���Q�S���̋ы��� �Q�R���ɍ~�����J�ɂ���ĉ������t�߂� ���̓��͏����Ő��ʂ̕ω����ƂĂ��������A |

|

|

�Ȃ��A�Q�O�O�V�N����Q�O�P�O�N�Ɏ��{���ꂽ ����̏�����̓�������������^�ԗ͂ɉ����āA |

|

|

���ɁA�x��㗬���Ŗ��É��s�����{���Ă��������Ă��� |

|

|

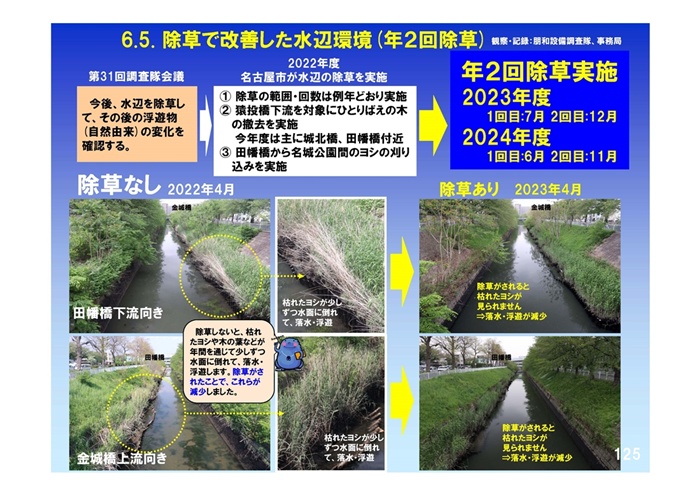

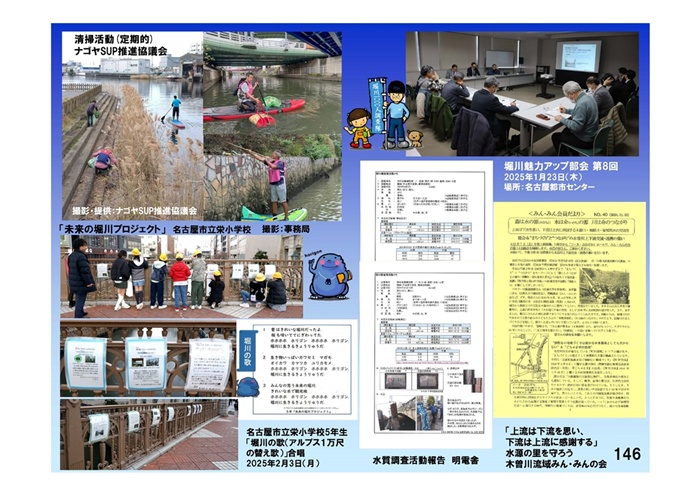

�P�Q�U�y�[�W���������������B ��݂��}�X�ŐE�l�����S�ɍ�Ƃ��邱�Ƃ� ����`��ɂȂ��Ă��邽�߂ɁA�������Ɍ͂ꂽ���V�Ȃǂ� ��������ꂸ�ɐ��ʂɗ����Ă��܂��A�����Ԃɂ킽���� ���V�𑱂��Ă���̂��m�F����܂����B �܂������̌͑������݃L���b�`���[�ŏW�ς� ���ꂪ�グ���ŋt���A�k�サ�Ă䂭�����ɁA �ʂ�y�b�g�{�g������荞��ł��܂��A�@ �܂��܂����������Ȃ��Ă��錻��A �����Č͂ꂽ���V�Ȃǂ́A��������ɒ��~���� ����̌����ƂȂ邱�Ƃ������Ă��܂����B ���ꂪ�E���̎ʐ^�ł��B |

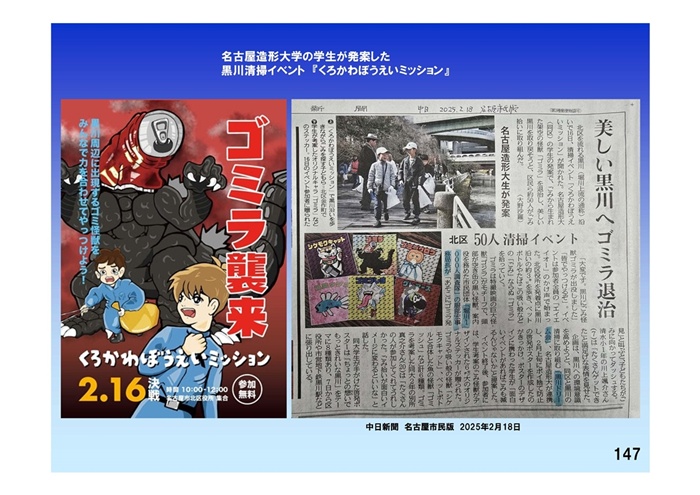

|

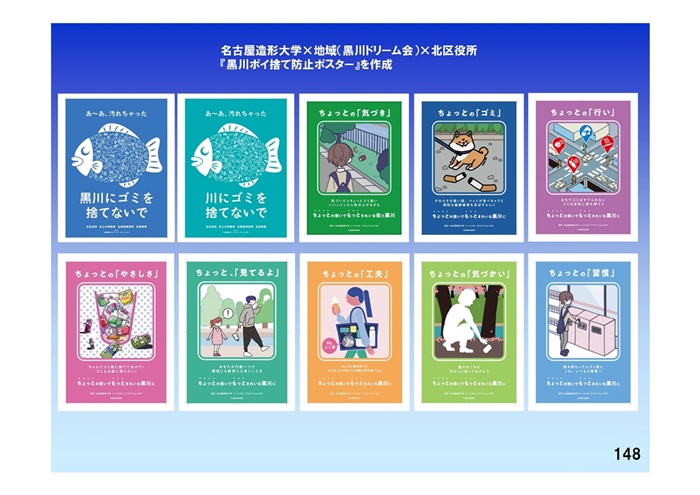

|

�@�܂�����łQ�O�Q�R�N�ƂQ�O�Q�S�N�ɁA�N�Q��̏����� �@�@�Q�O�Q�R�N�́A�V���ɑ�P��̏��������Ă��������܂����B �@�@�Q�O�Q�S�N�́A�U���ɑ�P��̏��������Ă��������܂����B |

|

|

���ɁA���̊������P���邽�߂̃q���g�A |

|

|

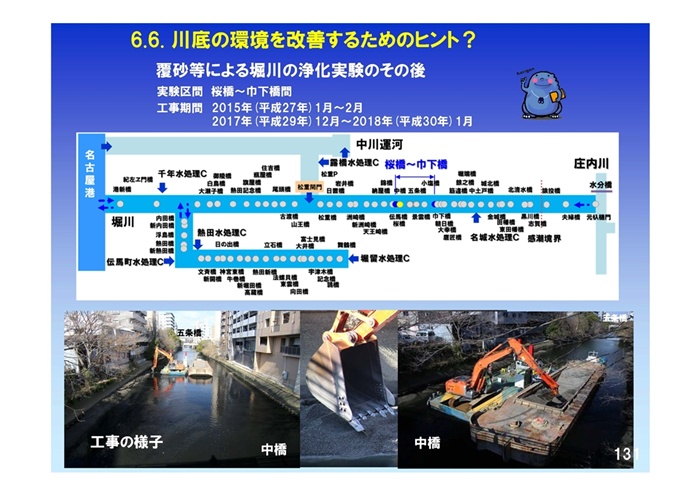

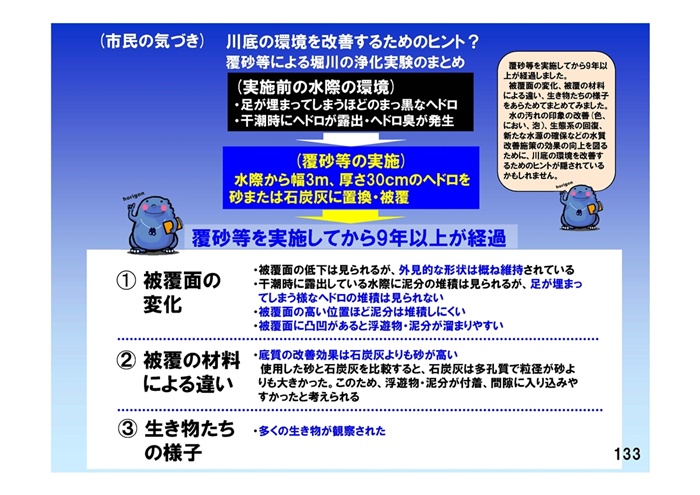

�P�R�R�y�[�W���������������B �@���̕��������{���Ă���X�N�ȏオ�o�߂��܂����B �@���̌��ʂł��B

|

|

|

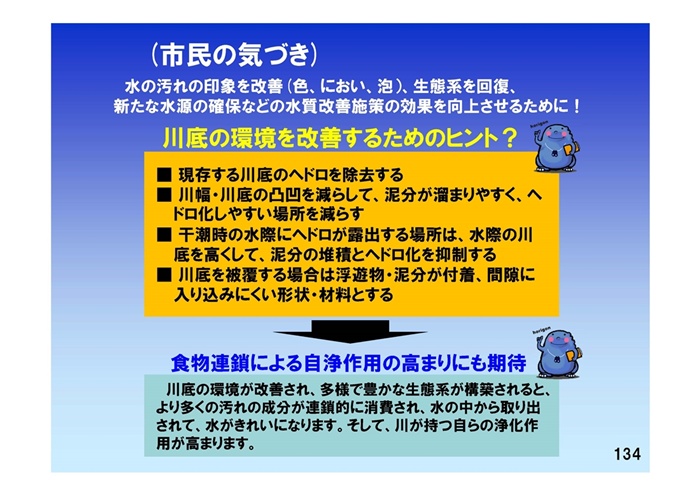

���̂��Ƃ���A���������C�Â����A���̊��� |

|

�@���͂��̃q���g�ɂ��ẮA�̂��قǖ��É��s���� ������A�Q�O�Q�U�N�H�̃A�W�A���O�� �����ł��x��̐��������P���悤�Ƃ���{��ɂ� �������Ă������������Ō�������Ă���� ������������܂����B �@�̂��قnj㔼��Ŗ��É��s����̂�������� �v���܂��̂ŁA�F����ƈꏏ�ɂ��������@�܂��A ������������Ǝv���܂��B |

|

|

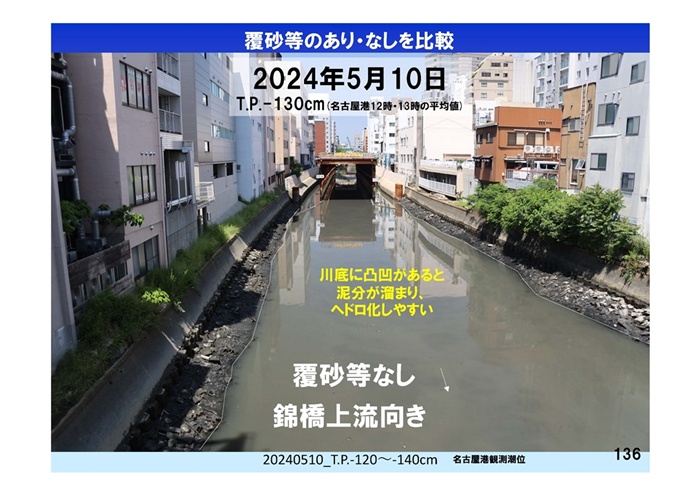

�P�R�T�y�[�W����́A�ʐ^�ł̕ł��B |

|

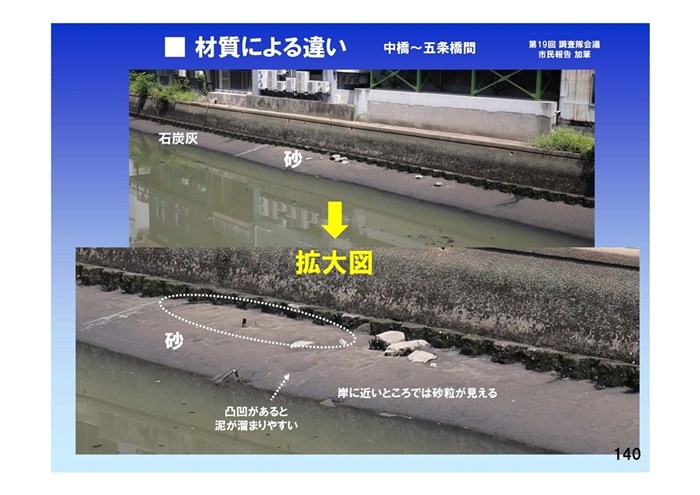

| �P�R�U�y�[�W�̎ʐ^�́A�����ĕ��������Ȃ������ꏊ�ł��B ���ɉ��ʂ�����ƁA�D�������܂�w�h�������₷���Ƃ� ������܂��B |

|

| �P�R�V�y�[�W�ƂP�R�W�y�[�W�̎ʐ^�́A�X�N�����Ă� �����̌`�قƂ�Ǖω����Ă��Ȃ����Ƃ����߂��Ă��܂��B �����\�z���Ă����悤�ȁA���̏�Ƀw�h�������܂��Ă��܂� �Ƃ������Ƃ͂���܂���ł����B |

|

| �P�R�X�y�[�W�̎ʐ^�́A�ΒY�D�������̕����A �D����ɂ��܂�ɂ������Ƃ������Ă��܂��B |

|

| �P�S�O�y�[�W�̎ʐ^�ł́A�������ŕ����Ă����ʂ������ �D�����܂�₷�����Ƃ����߂��Ă��܂��B �܂��݂ɋ߂��ƒ���i�����Ƃ���j�ł͓D�����܂炸 ������������قǂł��邱�Ƃ������Ă��܂��B |

|

�Ō�ɁA���V���݂ɂ��ăR�����g�����Ă������������� �v���܂��B �@�����g�A�قږ����A�x��㗬�����ώ@���Ă���̂ł����A �ŋ߂̕��V���݂͕��Ŕ��Ő��ʂɗ������悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A ���炩�ɐl����ɓ��������̂��ڗ����܂��B �@�y�b�g�{�g����A�ʂ͂������ł����A �ƒ�p�J�Z�b�g�R�����̃K�X�{���x�A��܂̗e��A �L���`�̂͂����Ă����v���X�`�b�N�e��A �J�b�v�˂̗e��A���₵��L���x�c�̓����Ă����r�j�[���܂ȂǁA �ƒ�̑䏊����o�����݂����ɑ����ڗ����܂��B �����͂��Ƃ��ƁA�s�w��̉ƒ낲�ݑ܂ɂ͂����Ă������̂��A �܂��Ƃ��̂܂ܐ�ɓ�������܂�A���̒��ő܂����Ĕj�� ���g���U�����A�����܂��ĕ����Ă�����i���悭�ڂɂ��܂��B �܂��s�v�c�Ȃ��ƂɁu���v�u�T���_���v�����������܂��B �@�����������݂́A��x���ʂɗ����Ă��܂��ƂȂ��Ȃ�����ł����A ���ʂ��s�����藈���肵�Ă��邤���ɁA�͑��̉�ɂ���߂Ƃ��� ������܂��܂�������Ă��܂��B |

|

|

�P�S�U�y�[�W���������������B |

|

|

���݂��E�����Ƃ���ł����A���݂��̂Ă�s�ׂ� |

|

|

�����ǂƂ��ẮA�P�S�V�y�[�W��P�S�W�y�[�W�� ����A�A�W�A���Ɍ����āA�Ⴆ�Έ��m���V�̈�ق�

|

|

|

�ȏ�ő�R�U�X�e�[�W�̊F����̕Ɋ�Â� |

�@�@�@���Ƃ�������U���āA�݂�Ȃł������ς��������A�����������܂��傤�B �@�@�@�@�@�˕�W�v���͂����� �@�@�@�@�@�ː\�����݃t�H�[���͂����� �@�@�@�@�@�ˎЉ�����Ɋւ���V���͂����� |

||

�@�@�@�@�݂�ȂŖx�삪���ꂢ�ɂȂ�悤�ɉ������܂��傤�I |

|

||||

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�z���S�����N���b�N����ƃ��[���ł����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���[���ɂ́A���O�Ɠd�b�ԍ����L�����ĂˁB |

||||

| �˂s�n�o�ɖ߂��@�@�@�@�@�@�@�ˊ����L�^�ڎ��֖߂� �@�@�@ |