堀川を清流に

| 堀川1000人調査隊2010 活動の記録 |

|

岐阜県の恵那農業高校で、堀川のヘドロの分解実験が始まりました。

平成24年12月8日~ レポート 恵那農業高校

事務局より 平成25年4月18日

恵那農業高校の森本先生から、堀川のヘドロの実験室における分解実験の

追加レポートをいただきましたのでご紹介します。

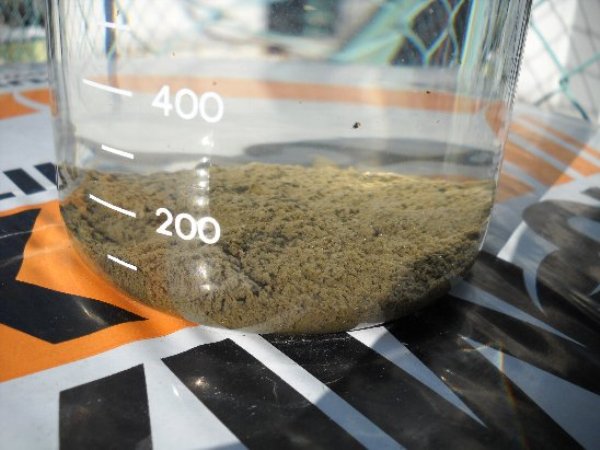

<外に設置した汚泥ビーカー>

大きな変化はありませんが、コケの表面が以前より細かくなったように見えます。

下から見ると、徐々に黒い部分が減ってきているのがわかります。

事務局より 平成25年3月28日

恵那農業高校の森本先生から、堀川のヘドロの実験室における分解実験の

追加レポートをいただきましたのでご紹介します。

汚泥の写真をお送りします。

①外の汚泥・・・コケの色がやや茶色から白っぽい黄土色になっています。

曇りの影響かもしれませんが、泡の量も減りました。

②ビーカー4種類の汚泥・・・水を補充していなかったために、表面の水はほぼなくなりました。

汚泥表面の色の変化は若干ありますが、成分の変化は分かっておりません。

③水槽の空心菜・・・・緑の藻の下に少し伸びたのが、空心菜の根です。

水温20度設定により、一部が生き残ったようすです。

水面から上は、10度を切っておりますので予想どおり枯れております。

事務局より 平成25年2月28日

恵那農業高校の森本先生から、堀川のヘドロの実験室における分解実験の

追加レポートをいただきましたのでご紹介します。

また、東北支援のための、仙台での空心菜を使った除塩実験についても

レポートをいただきましたのでご紹介します。

お世話になります。

汚泥については、校舎外に放置したもののみ写真を送ります。

前回(1/30)のお送りした写真と、大きな変化はありません。

室内の実験汚泥も特に変化はありません。

他に、仙台での2年間の活動をまとめた資料と、中日新聞に掲載された記事をお送りします。

昨年の活動から、津波をかぶり乾燥した土地でも、空心菜が生長し3回収穫できることが分かりました。

どうぞご覧下さい。

平成25年2月24日(日) 中日新聞より

事務局より 平成25年1月30日

恵那農業高校の森本先生から、堀川のヘドロの実験室における分解実験の

追加レポートをいただきましたのでご紹介します。

お世話になります。

汚泥実験の写真をお送りします。

今回は外に放置したビーカーのようすのみです。

(室内のビーカーには大きな変化がありませんでした。)

晴れたこともあり、初めてコケ(?)の表面から、

気泡が浮き上がるようすが確認できました。

汚泥表面の植物が光合成を行い、酸素を出していると思われます。

こんなに寒くても、植物は死滅せず、太陽を浴びると光合成するんですね。

樹木も海草も簡単には枯れたりしないので当たり前かもしれませんが、

植物の力と不思議さを感じています。

事務局より 平成25年1月22日

恵那農業高校の森本先生から、堀川のヘドロの実験室における分解実験の

追加レポートをいただきましたのでご紹介します。

室内:当初プランクトンが、確認できなかったビーカーも緑色が強くなってきました。

汚泥の栄養分を分解消費するということになります。)

室外:緑のコケ(?)が前よりも増えています。まだ顕微鏡写真は100倍で観察したようすです。

植物の種類は特定できません。

事務局より 平成25年1月8日

恵那農業高校の森本先生から、堀川のヘドロの実験室における分解実験の

追加レポートをいただきましたのでご紹介します。

少しプランクトンが発生したようで、緑がかってきました。

まるでコケが生えたように表面が変化しています。

資料(日本語と英文)を送らせていただきます。

カンボジアでの普及のために、本校の英語科教員の協力により作成した資料です。

よろしくお願いします。

|

|

|

|

|

事務局より 平成24年12月28日

恵那農業高校の森本先生から、堀川のヘドロの実験室における分解実験の

追加レポートをいただきましたのでご紹介します。

ビーカー実験の写真をお送りします。

さして変化はありませんが、ビーカーの汚泥の上層に新たな層ができています。

(静止させたビーカ(プランクトンあり、なし)2種類ともに発生)

好気性のバクテリアが繁殖し、栄養分を分解していると考えられます。

事務局より 平成24年12月20日

恵那農業高校の森本先生から、堀川のヘドロの実験室における分解実験の

追加レポートをいただきましたのでご紹介します。

お世話になります。

ヘドロ実験 他の写真をお送りします。

5つのビーカ-は左より

1 堀川の水+プランクトン(自然発生)

2 堀川のヘドロ+水+プランクトン 毎日2回かきまぜ

3 堀川のヘドロ+水+プランクトン 静止

4 堀川のヘドロ+水 毎日2回かきまぜ

5 堀川のヘドロ+水 静止

です。PHと温度のみ現在計測しています。

実験開始日:12月8日

現在 12月20日で13日目

変化※ プランクトン入りで静止 がプランクトンが最も多い。

課題※ プランクトン調査、ヘドロの変化量の測定(現在は目視のみ)、

水槽は水温20度で管理しており、根は元気です。

またデータをお送りします。

事務局より 平成24年12月12日

恵那農業高校の森本達雄先生から、下記のようなメールをいただきましたので

ご紹介します。

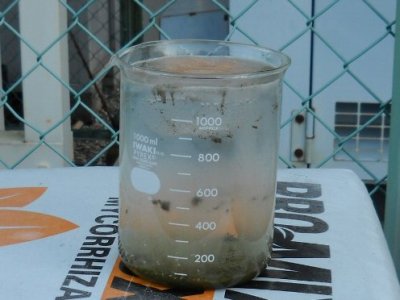

学校で行っているヘドロ実験の写真をお送りします。

水槽は設置し、撹拌したときのもので、黒く濁っています。

ビーカーでの実験区は 写真左から

①ヘドロ静止 ②ヘドロ(撹拌) ③ヘドロ+プランクトン静止 ④ヘドロ+プランクトン(撹拌)

撹拌の仕方:12時と5時の1日2回 1分間棒でまぜる

というものです。

予想:

1、撹拌したものは酸素が増え、汚泥の分解が早く進み、汚泥が早くなくなる。

2、プランクトンを入れたものは、水中の酸素が増え、汚泥の分解が早く進みやすくなる。

実験の結果報告を楽しみですね。

| 下記は、11月30日に堀川でヘドロを採取したときの 様子です。 |

||

おともだちを誘って、みんなでたいっぱい調査隊、応援隊を作りましょう。 ⇒募集要項はこちら ⇒申し込みフォームはこちら ⇒社会実験に関する新聞報道はこちら |

||

みんなで堀川がきれいになるように応援しましょう! |

|

||||

| ホリゴンをクリックするとメールできるよ。 メールには、名前と電話番号を記入してね。 |

||||

| ⇒TOPに戻る ⇒活動記録目次へ戻る |